Патофизиология алкогольного опьянения

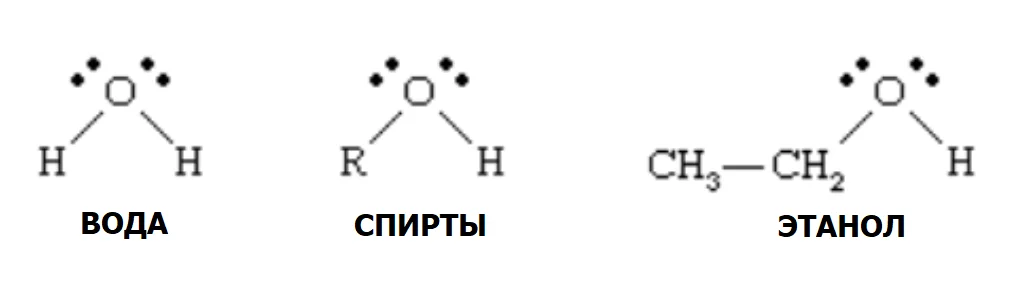

Как и все спирты, этанол имеет в своей основе формулу воды, где один из атомов водорода замещён алкильной группой. Это наглядно проиллюстрировано на рисунке

Общность химических структур формулы воды и спиртов

Резобция этанола происходит в ротовой полости, пищеводе, затем в желудке (20%), двенадцатиперстной кишке (80%). Скорость всасывания достаточно вариабельный признак. Обратнопропорциональную связь со скоростью резорбции имеет крепость алкоголя. Наполненность желудка пищей также обеспечивает замедление всасывания этанола: этот показатель может нарастать почти в два раза

Этанол обладает высокой тропностью к тканям организма, при этом попадания в ткани происходит за счет пассивной диффузии. В нервной ткани, ткани гонад этанол может сохраняться достаточно длительно.

По закону градиента, алкоголь из тканей возвращается в кровеносное русло. Стоит заметить, что существует усреднённое значение, которое выражает разницу алкоголя в кровяном русле и альвеолярном воздухе. Ранее условно общепризнанным фактом была устойчивость разницы в соотношении алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе, которая составляет 2100:1. Однако на сегодняшний день, серией работ в области кинетики этанола доказано, что данное соотношение можно принять за константу лишь как усреднённое (условное) допущение, которое используется для упрощенного использования в диагностической практике. На самом деле данное соотношение имеет значительное колебание и зависит от количества принятого алкоголя, возраста, пола, веса человека, употребившего спиртное.

Окислительные процессы алкоголя составляют основное звено в его метаболизме, при этом преобладают метаболические процессы, осуществляемые в гепатоцитах (95-98%).

Малые фракции неметаболизированного этанола выделяются с выдыхаемым воздухом (0,7%), потом (0,1%) и мочой (0,3%).

Следуя принципу наглядности рекомендуем использовать в изучении характеристик основных путей метаболизма алкоголя

Метаболизм этанола

|

Тип метаболизирующей системы |

Химическая реакция |

Физиологические особенности |

|

Алкогольдегидрогеназа

|

Алкоголь + НАД → альдегид (кетон) + НАДН + Н+ |

1. Физиологическая система направлена чаще в обратную сторону (очистка от кетонов) 2. Фермент работает не только в отношении этанола, но и в отношении диолов, стероидов, альдегидов, ретинола 3. Вне присутствия экзогенного алкоголя система обеспечивает работу буфера эндогенный алкоголь/ацетальдегид |

|

Микросомальная этанолокисляющая система |

С2Н5ОН + НАФН + Н+ + О2 → СН3СНО + НАДФ+ + Н2О |

1. Окисляет 10% этанола 2. Роль возрастает при алкогольной интоксикации |

|

Каталаза |

С2Н5ОН + Н2О2 → СН3СНО + 2Н2О |

1. Второстепенный путь метаболизма этанола 2. Активизируется при ингибировании алкогольдегидрогеназы или при избытке этанола |

Серия опытов показала, что за 60 минут из организма метаболизируется от 0,1 до 0,2‰ (промилле). В западных источниках приводится наглядный пример – в час из организма элиминируется 1 стандартная доза алкоголя. Стандартная доза – это та доза, в которой содержится 10 грамм чистого этанола. Можем рассчитать, 60 мл чистого этанола, содержащихся в 240 мл водки, будут циркулировать в крови около 6 часов. Накапливаясь в мочевом пузыре, этанол может быть зафикисрован в серии токсикологических тестов

Десятая часть этанола в организме эксретируется через альвеолы и почечные канальцы. При приёме больших количеств алкоголя он содержится в организме до суток и более. При этом в конце срока действия алкоголя к его непосредственному воздействию присоединяется влияние продуктов его распада

Большая часть ацетальдегида подвергается окислению в митохондриях и цитоплазме с участием фермента АлДГ, в результате чего формируется свободный ацетат. Четверть этого вещества метаболизируется в гепатоцитах, остальная часть – в экстрагепатоцеллюлярно, с уринальной экскрецией

Ацетальдегид крайне дозозависимый субстрат, который увеличивается при нарастании употребляемых доз этанола

В кинетике алкоголя, как и при внутреннем приёме других ксенобиотиков принято выделять две фазы распределения: резорбции, элиминации.

Токсичность этанола определяется не только его концентрацией, но и дополнительными примесями, в том числе спиртовой природы.

Определение летальной дозы этанола крайне условно и объясняется чаще всего формирующейся толерантностью. Для абстинентов этот порог составляет – 6-8 мл/кг массы тела

В педиатрической практике летальная доза для младшего детского возраста 20-30 мл, для старшего – 100-200 мл 40% раствора этилового спирта (водки)

Для понимания картины алкогольного опьянения важно знать, какие патогенетические сдвиги лежат в основе влияния этанола на ЦНС. Данная информация наглядно суммирована в таблице

Токсикодинамика этилового спирта

Степень токсичности этилового спирта зависит от дозы, концентрации его в напитках, от наличия в них сивушных масел и других примесей.

Ориентировочно смертельной дозой для человека считается 6-8 мл чистого этилового спирта на 1 кг массы тела. Однако эта доза может изменяться в зависимости от чувствительности к этиловому спирту, условий его приёма (крепость напитков, наполненность желудка пищей) и т.д. У одних лиц смерть может наступить после приема 100-150 мл чистого этилового спирта, в то время как у других лиц смерть не наступает и после приема 600-800 мл спирта

У младших детей тяжелая интоксикация может развиться при приёме 20-30 мл, а у старших – 100-200 мл 40% раствора этилового спирта (водки) или других спиртных напитков, содержащих разное количество этанола. Смертельная доза для ребёнка без лечения составляет 3,0 г/кг

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что при алкогольной интоксикации развивается состояние, обнаруживающее большое сходство с таковым при гипоксии разного генеза.

Этиловый спирт, как и любой химический агент, оказывает определённые эффекты на организм.

Схематично эффекты алкоголя сводятся к следующему:

метаболический:

- конформационный,

- протеиносупрессивный,

- стрессогенный в больших концентрациях,

- стресслимитирующий при единичном поступлении в малых концентрациях;

психотропный:

- анксиолитический,

- возбуждающий,

- тормозящий.

Действие этанола зависит от нескольких параметров:

- от концентрации алкоголя;

- от физиологии органа и ткани;

- от состояния организма в целом

На нейрохимическом уровне этанол, легко растворяясь в липидах, приводит к изменению текучести клеточных мембран. В результате происходит конформация и системное изменение работы всех клеточных рецепторов.

У большинства здоровых (без явлений зависимости) людей по мере увеличения концентрации алкоголя в крови сначала проявляется анксиолитическое действие этанола, сменяющееся фазой возбуждения, за которой следует фаза угнетения (седативное действие) и затем – фаза наркоза

Модель «текучести мембран» объясняет анксиолитическое и угнетающее действие алкоголя на центральную нервную систему (ЦНС). Анксиолитическое действие алкоголя проявляется при поступлении в организм 0,2-0,8 г/кг этанола. При воздействии низких концентраций этанол активизирует ГАМК-, бензодиазепиновые и барбитуратные рецепторы, оказывая противотревожное, стресслимитирующее действие Клинически это проявляется в расслабленности, появлении эйфории, коммуникабельности, уменьшении напряжения и тревожности.

Воздействие алкоголя на нейромедиаторные системы ЦНС

|

Вид нейромедиатора |

Механизм действия |

Физиологический эффект |

|

Дофамин |

Повышение уровня дофамина в nucleus accumbens |

Усиление активности подкрепляющих эффектов в мезолимбической системе |

|

Норадреналин |

Усиление высвобождения норадреналина |

Способствует оживлению и активизации «праздничного» раскрепощающего эффекта алкоголя |

|

Эндогенные опиоиды |

Усиливает выброс β-эндорфина, энкефалина в гипоталамусе и nucleus accumbens |

Анальгезирующий, стресс-редуцирующий эффект этанола, ощущение удовольствия |

|

ГАМК |

Повышение медиации ГАМК в нейронах коры, черной субстанции, спинного мозга |

Анксиолитическое, атаксическое действие алкоголя, частично объясняет амнезирующий и седативный эффекты алкоголя |

|

Глутамат |

Алкоголь блокирует возбуждающий рецептор NMDA (N-метил-D’Аспартат), ингибируя глутамат |

Амнезия и другие церебральные депрессивные эффекты алкоголя |

|

Серотонин |

Стимуляция 5HT3 рецепторов |

Эйфорические эффекты алкоголя, тошнота, связанная с употреблением алкоголя (в том числе защитные реакции) |

Стоит отметить, что изменённое функционирование нейромедиаторных систем обеспечивает фазность эффектов алкоголя. В основе патогенетических эффектов этанола лежат прогрессирующие угнетающие процессы, которые имеют склонность к распространению, что клинически выражается в угнетении сознания.

Возбуждающее действие алкоголя еще не получило своего полного научного описания. Однако уже сегодня известно, что алкоголь воздействует на определенные системы неодинаково, за счет этого в клинике опьянения присутствует мозаичность симптомов с акцентом на вегетатику или психомоторику.

Дофаминовый путь нейромедиации является основным (но не единственным!) при закреплении вознаграждающего эффекта алкоголя. В серии экспериментов было продемонстрировано, что подъём уровня дофамина происходит не только после приёма алкоголя, но и при предвкушении эпизода выпивки. Кроме того, снижение употребления алкоголя происходит за счет использования блокаторов дофамина

Серотониновый путь нейромедиации объясняет вовлечение иных нейромедиаторных систем в патогенезе острой алкогольной интоксикации, а также в большей степени хронизацию процесса приёма алкоголя и иных ПАВ в состоянии алкогольной интоксикации. Прямым эффектом является воздействие этанола на 5-HT3 рецепторы, активация которых усиливает подкрепляющее действие алкоголя и повышает риск повышенного употребления алкоголя после первых эпизодов приема. 5-HT1B и 5-HT2 рецепторы ответственны за развитие эффектов интоксикации алкоголем и абстинентного синдрома

ГАМК путь нейромедиации является основным в формировании острых и хронических эффектов алкоголя. Так, этанол вызывает медиацию ГАМК как за счет воздействия на ее высвобождение (пресинаптический уровень), так и с помощью воздействия на постсинаптическом уровне, вызывая фасилитацию ГАМК-А рецепции. В серии экспериментов, вещества, угнетающие активность ГАМК-А рецепторов и усиливающие активность ГАМК-В рецепторов, вызывали уменьшение приёма алкоголя. Обнаружена взаимосвязь между активацией ГАМК и когнитивными нарушениями в состоянии алкогольного опьянения

Глутаматный путь нейромедиации играет значительную роль в проявлении прямых токсических эффектов алкоголя. Глутамат является основным возбуждающим нейротрансмиттером в головном мозге, и он оказывает свое действие через несколько подтипов рецепторов, в том числе рецептор N-метил-D-аспартата (NMDA). Алкоголь ингибирует активность глутаматной системы головного мозга, что было продемонстрировано в серии экспериментов Именно глутаматная система обеспечивает процессы нейропластичности, сохранение следов памяти. При прекращении хронического употребления алкоголя происходит компенсаторное усиление нейромедиации в данной системе и происходит формирование механизма крейвинга (выраженного патологического влечения к алкоголю)

Адренергический путь нейромедиации обеспечивает формирование острых эффектов интоксикации алкоголем, наибольший эффект на данную систему имеет не сам этанол, а его метаболит ацетальдегид, который усиливает высвобождение катехоламинов, повышая тонус резистивных сосудов, вызывая тахикардию и усиливая потребность миокарда в кислороде. Взаимодействие ацетальдегида с катехоламинами приводит к формированию токсических соединений (например, гармалина), вызывающих психотические симптомы.

Важной находкой, ставшей известной в последнее пятилетие, стала оценка влияния различных нейромедиаторных систем на особенности воздействия алкоголя на мозг в зависимости от различного социального опыта биологического организма. Так в серии экспериментов с раками было продемонстрировано, что алкогольная интоксикация с физиологическими изменениями наступала быстрее у тех животных, которые находились в активной социальной среде (смоделирована экспериментально). Напротив, те особи, которые находились в социальной изоляции, испытывали различные симптомы алкогольной интоксикации лишь с введением более высоких доз вещества. Данный эксперимент является примечательной находкой, которая закладывает основы в изучении патогенеза различных вариантов алкогольного опьянения, которые до последнего времени находили толкование исключительно с психопатологических, а не биологических позиций

Стоит отметить, что измененное функционирование нейромедиаторных систем обеспечивает фазность эффектов алкоголя. Так, общеизвестным фактом является то, что по мере увеличения дозы принятого алкоголя и содержания этанола в крови до концентраций, превышающих 1,5 г/л, развивается процесс угнетения, который распространяется на структуры мозга, контролирующие основные психические процессы. Возникающее при этом состояние сопора постепенно сменяется коматозным состоянием

При употреблении алкоголя в дозе 0,5-1,5 г/л алкоголь действует возбуждающе. В настоящий момент учёными предложена гипотеза о наличии специфичных рецепторов, которые под влиянием этанола обеспечивают наступление второй фазы опьянения. Она проявляется психомоторными и вегетативными реакциями. Возбуждение является следствием ослабления процессов центрального торможения и лежит в основе феномена агрессивного поведения и повышения либидо

Вегетативная реакция проявляется дилатацией мелких кровеносных сосудов кожи и подкожной клетчатки, покраснением лица, инъекцией склер, повышением температуры кожных покровов и увеличением теплоотдачи, которая сопряжена с увеличением теплопродукции в результате окисления алкоголя

Биохимические процессы под влиянием алкоголя в различных системах мозга происходят не синхронно, а мозаично. Следствием этого является разнообразие, преходящий характер физиологических изменений. Данная закономерность характерна для воздействия низких доз алкоголя. По мере увеличения концентрации этанола в крови мозаичность клинических нарушений уменьшается, уступая место типичным, специфичным проявлениям интоксикации. Токсикодинамические исследования, которые производят соотношение определенных клинических симптомов, возникающих при конкретных пороговых значения алкоголя в крови, демонстрируют данную теорию и должны быть использованы клиницистами не только при проведении процедуры медицинского освидетельствования, но и при оценке тяжести состояния, осложняемого алкогольной интоксикацией

Литература

- Мусинов С.Р., Прилуцкая М.В., Кусаинов А.А. Вопросы экспертизы опьянений (Методические рекомендации) – Павлодар: ИП «Сытин А.А.», 2021. – 152 с.

- Сарбасов М. Наркология: Учебник / М. Сарбасов, А. Удовиченко. – Астана: Фолиант, 2019. – 328 с.

- Пятницкая И.Н. Общая и частная наркология: Руководство для врачей. – М. ОАО «Издательство «Медицина», 2008. – 640 с.

- Руководство по наркологии/под ред. Н.Н. Иванца – 2-е издание, испр, доп и расш. – М. ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. – 944 с.

- Тарасов Ю.А, Лелевич ВВ. Эндогенный этанол и ацетальдегид, их биомедицинское значение (Обзор литературы). // Журнал ГрГМУ (Journal GrSMU) – 2011. №2 – с. 8-11.

- Психиатрия и наркология: учебник / А. А. Кирпиченко [и др.]; под общ. ред. проф. А. А. Кирпиченко. – Мн.: Выш. шк., 2005. – 574 с.

- Сапожников С.П. и др. Алкогольная летальность и уровни алкоголя в крови // Acta Medica Eurasica. – 2016. – № 4. – С. 18-24.

- Табакофф Б., Хоффман П. Нейробиологические эффекты алкоголя // Вопросы наркологии. – 2003. – № 5. – С. 27-42.

- McIntosh C., Chick J., McIntosh C. Alcohol and the nervous system // J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2004. – Vol. 75. – P. 16-21.

- Banerjee N. Neurotransmitters in alcoholism: A review of neurobiological and genetic studies // Indian Journal of Human Genetics. – Medknow Publications, 2014. – Vol. 20, № 1. – P. 20-31.

- Lovinger D.M. Serotonin’s role in alcohol’s effects on the brain // Alcohol Research and Health. – National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 1997. – Vol. 21, № 2. – P. 114-120.

- Jacob A., Wang P. Alcohol Intoxication and Cognition: Implications on Mechanisms and Therapeutic Strategies // Frontiers in Neuroscience. – Frontiers Media S.A., 2020. – Vol. 14. – P. 102.

- Carboni S. et al. Ethanol prevents the glutamate release induced by N-methyl-d-aspartate in the rat striatum // Neuroscience Letters. – Neurosci Lett, 1993. – Vol. 152, № 1-2. – P. 133-136.

- Swierzbinski M.E., Lazarchik A.R., Herberholz J. Prior social experience affects the behavioral and neural responses to acute alcohol in juvenile crayfish // Journal of Experimental Biology. – 2017. – Vol. 220. – P. 1516-1523.

- Бисалиев Р.В. и др. Роль алкогольного опьянения в генезе антисоциального поведения // Наркология. – 2009. – Т. 12, № 96. – P. 95-98.